3年前、当時のご住職だった甲府、遠光寺の加賀美日聰上人が亡くなられたので弔問に出かけた時の話です。

日聰上人は昭和36年より日蓮宗宗務総長をお勤めになったこともありますが、戦後の孤児から現代の虐待される子どもに至るまで、さまざまな事情のある子ども達を収容する施設を寺内に作るなど、社会福祉事業に献身された立派な方です。「お寺は亡くなった方の供養も大事だが、生きている人の供養がもっと大事だ」というのが若い頃からの口癖だったそうです。96才で亡くなられるまでお元気で、交通量の多い市内も自転車で近くのスーパーへ買い物に出かけていらっしゃったそうです。

寒い日のことです。金沢の友人が亡くなったのを聞き、線香を立てに出かけられるというので、お家のみなさんは驚いて、高齢なので風邪をひき肺炎にでもなると大変だからと止めました。ところが日聰上人は笑って「亡くなった人の供養は生きている者の勤めだ。なあに(肺炎になったら)そん時ゃあそん時のこった」と家族の心配をよそにお供も連れず出かけられ、お勤めを済ませ、無事お寺へ帰られたそうです。

岡山にも小田敦巳さんという元兵士がおられます。小田さんはビルマで戦い、多くの戦友を失いました。幸いにも復員して帰って来ましたが、悲惨な戦争のことを若い人たちに伝え、二度と戦争を起こさないようにするのが、生きて帰った者のつとめ。それが、志半ばで死んでいった戦友たちの供養だと、進んであちこちに講演に出かけていらっしゃいます。新聞やテレビでご覧になった方もあるでしょう。

私自身、この、生きている者の勤めをちゃんと果たしているかどうかを考える時、はなはだ忸怩たるものがあります。すべて自分のこと、自分の都合で考えたり動いたりしているのではないか。それで僧侶と言えるのか、それで、人間と言えるのか…。

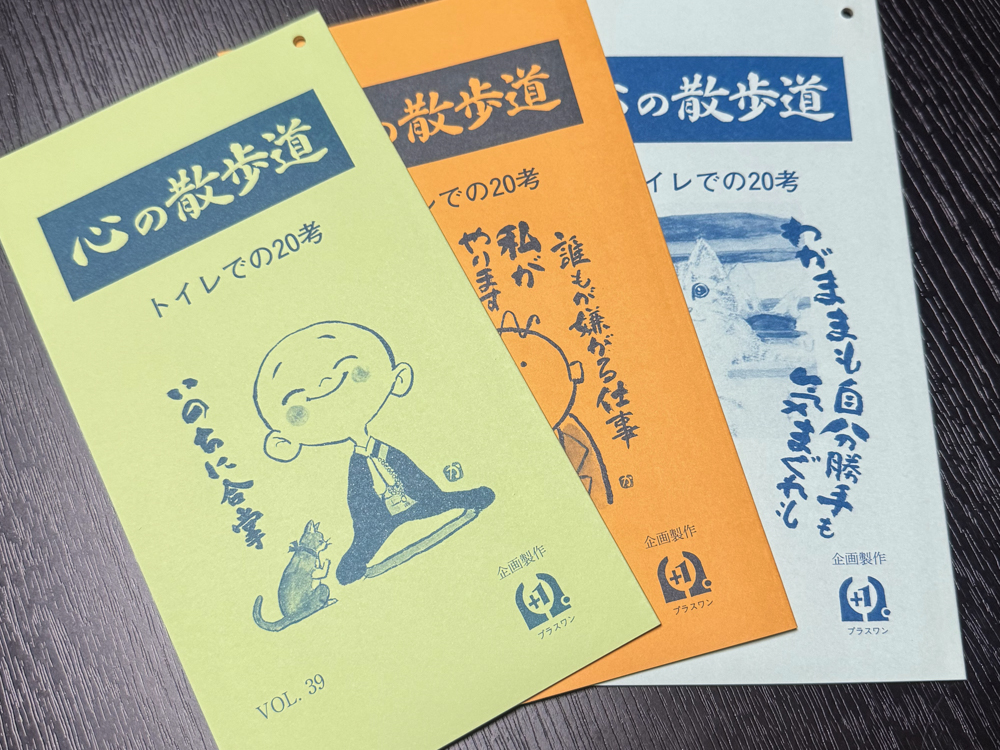

心の散歩道VOL.21(2006年発行)より

コメント